哈囉大家好,歡迎一起來窩在家。

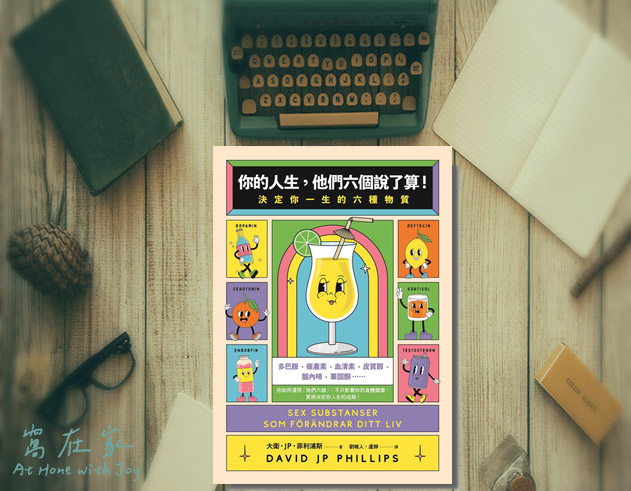

今天要筆記的這本書很暢銷,叫做【你的人生,他們六個說了算!:決定你一生的六種物質】。這本書介紹了六種重要的神經傳導物質和荷爾蒙(以下簡稱”激素”)。這些都是化學分子,在人體內擔任訊號傳遞的工作。這些激素能引發特定感受、情緒,同時也會引響生理健康,可見身心健康真的是一體。

這本書的封面設計是卡通造型的雞尾酒,因為作者在書中,用調製”天使特調”做為比喻。作者認為,藉由一些特定的行為和想法,能夠引發特定的激素。那麼,每個人都可以學會根據自己的需求和想法,刻意去做某些行為,就能選擇自己的情緒狀態,享受到這些激素帶來的益處,如同飲用一杯特調的雞尾酒一樣。例如當你想要提升好心情,就出去曬曬太陽和吃富含色胺酸的食物,就能產生血清素。在血清素的作用下,你打造了你要的好心情。

這是一本標準的勵志書。作者強調任何人都能學會改變自己的情緒、掌握自己的人生。如果這是你現階段需要的鼓舞,這本書很適合你研究一下。這樣的書籍,是以告訴你怎麼做為主。對於已經做太多,逼自己太緊的朋友,這本書就不適合你囉。以下並非本書摘要,只是我的心得和筆記喔~

激素抗性

我們常聽到”胰島素耐受性”、或”胰島素阻抗”等詞,代表身體細胞對胰島素的反應降低,需要更多的胰島素才能開始有效吸收血液中的葡萄糖。而本書中提到的”快多巴胺”,就是類似的概念。

多巴胺在活動前升高,帶給我們期待,讓我們有動力去追求、去做這個活動,是一種刺激你去追求實現欲望的激素。我自己會覺得這種一種興奮、期待,有點坐不住的感覺。但多巴胺會在活動後、得到滿足後降低,導致一種空虛或無聊的感覺。

如同血糖震盪。在吃了大量精緻糖後,血糖升起太快,就會讓胰臟分泌太多的胰島素,導致後來血糖下降太快。多巴胺也是一樣。越容易取得、快速升起多巴胺,越不容易在活動後感到滿足,反而會因快速下降而感到空虛。這時候就會需要更多的刺激,讓更多的多巴胺分泌,好免除這種無聊空虛覺得冷的感覺。於是多巴胺反覆震盪,形成抗性。 這就是為什麼有些人,會一邊看電視、一邊看手機短影音、一邊吃飯、還一邊在和朋友分享八卦。疊加不同的活動,好得到更多的多巴胺。

胰島素抗性,解決方法是不要吃高GI的食物,盡量吃高纖維、低醣的食物來保持血糖穩定。多巴胺抗性也一樣,不要追求快速、短暫、容易取得的刺激,改而用作者所謂的”慢多巴胺”活動來取代,包含學習、培養興趣等。

以學習為例,當我好奇量子科學時,多巴胺上升,驅使我去找資料、研讀、聽課程等。但因為這時多巴胺上升緩慢(學習理解是緩慢的過程),所以下降的曲線也就比較平緩,代表我的情緒並不會很快地從興奮盪到無聊。等我真的感到無聊空虛了,我已經休息了一陣子,可以繼續下一個段落的學習。或者已經經過一陣子的思考,產生了新問題想要了解,於是多巴胺又上升,驅使我去繼續閱讀和學習。

相反的,如果感到無聊時,去臉書或IG看短影音,多巴胺上升,期待看到可愛的小貓或什麼有趣的影片。但不到一分鐘看完了,多巴胺下降又回到無聊。於是只好再看下一部,多巴胺又上升。在這快速上下的波動中,抗性就產了,需要更多的多巴胺才能感受到興奮。這有什麼壞處?首先就是成癮,即使知道該睡了、該工作了,也放不下手機。其次,需要更多、更強的刺激。觀察目前社會,追求聳動而不講求客觀事實、挑起筆戰、網路霸凌等,可能就是需要更強刺激下的產物。

催產素

催產素有着獨特的功能,可以在你和他人、你和物品之間或你和某種更高的存在之間建立一種更強的聯繫。最後一種聯繫是敬畏的結果,通常是由與自然、宇宙或宗教相關的經歷引起的,這本質上是對超越自己的事物的信仰。

書上的這段話讓我開始思考,會不會短暫的靈性合一體驗,與催產素有關呢?的確,許多案例是婦女在生產後、第一次把寶寶抱在懷裡時,會描述自我短暫地消融、感受到合一。而產後正是催產素最高的時候,藉此刺激子宮收縮和泌乳。

這裡介紹一個最簡單產生催產素的方法,走進綠地、自然環境中,就能增加催產素(BBC報導:健康與自然)。我想這也是為什麼在自然環境中,人會有寧靜、平和甚至是屬靈的感受。我猜想,也正是因為催產素能產生無私的感受,因此對於溝通會很有幫助,畢竟溝通成功的要素之一,就是雙方不再堅持己見。

滿足與欲望

多巴胺會讓你覺得你想要一些你還沒有擁有的東西,而血清素則讓你滿足於已經擁有的東西。

皮質醇讓我們尋求避免痛苦之法,最常見的表達方式是“我必須得做些什麼”;而多巴胺則推動我們尋求快樂,類似於“我想要去幹點什麼”。

從這兩段話看來,多巴胺是”我想要”,皮質醇是”我需要”,而血清素則是”我很好”。那麼如果能從”我非得這麼做”,意識到其實沒有那麼迫切或絕對,就能減少皮質醇減少壓力。若是能更進一步明白,其實自己已經很滿足了,讓血清素充斥、感覺愉悅,就會好多了。

舉個例子,如果擔心升遷,覺得”我非得加班、增加業績,否則十幾年的辛苦就白費了,錯過這次升遷我就完了。”這樣的想法,想必讓任何人都會壓力狂飆,進而影響身心健康,甚至在壓力的影響下表現失常。如果能轉念,問問自己:”加班是唯一的方法嗎?沒升遷我的人生就白費了、沒價值?”甚至能轉移目光,看看美好的家人、感激自己擁有的一切。不論這些激素是否改變,我想都會心情舒暢很多吧。

除了獲得好心情、擺脫負面情緒對身心的影響,我覺得更重要的是,理解自己為什麼會有這樣的想法、是什麼信念在潛意識裡。像上面的例子,沒升遷就完蛋,是因為沒面子嗎?是因為不容許失敗嗎?是因為想向誰證明什麼嗎?是因為缺乏自信而需要靠外在成功來反駁嗎?如此,不僅是改變激素改變情緒,更是增進心靈自由。

控制情緒,真的有必要嗎?

我自己目前是處於一種隨遇而安的心境。像作者這種刻意製造、控制自己的情緒和想法的行為,對我而言覺得好累。隨時監控自己的內在狀態,在許多研究中顯示反而是不快樂的來源。越是努力追求快樂,往往越無法感受到快樂,請參考【為什麼我們拼命追求幸福,卻依然不快樂】。

同時,我也認為負面情緒是有其必要的。一方面很簡單,是因為有負面情緒,才知道正面情緒是什麼。盲目地追求消除一切負面,其實只會讓自己很不滿足很挑剔而已。另一方面,負面的感受和情緒,往往代表我們有不利自己的想法存在。是這些卡在潛意識的信念和想法,引發負面的感受。如果只是去曬太陽、冥想,試圖產生好心情激素,卻沒能去觀照這些念頭、去理解這些信念,我認為只是壓抑和迴避。

對我而言,負面的感受提醒我接受、放下控制。負面的想法代表有信念和想法需要被了解和轉化。當然,本書提到的許多方式,包含運動、冥想、健康的飲食、和良好的人際關係也都很重要。但我想提醒自己和大家的是,做完這些心情好起來後,別忘了深入一點,去看看是什麼讓你絆了一跤。有興趣的朋友,請參考拜倫凱蒂的【一念之轉】。

發佈留言