本書作者認為,生活中許多的不快樂、孤離感、冷漠和乏味,都是用太多左腦去思考,而缺乏使用右腦去體會感受。

左腦主要的功能包含思考、語言、時間、邊界分離感。而右腦主要功能為:感受、察覺整體、氛圍等。太常使用的左腦變得非常強大,壓抑了右腦的使用,就會帶來過度思考的壓力、時間緊迫感、和分離孤獨感。

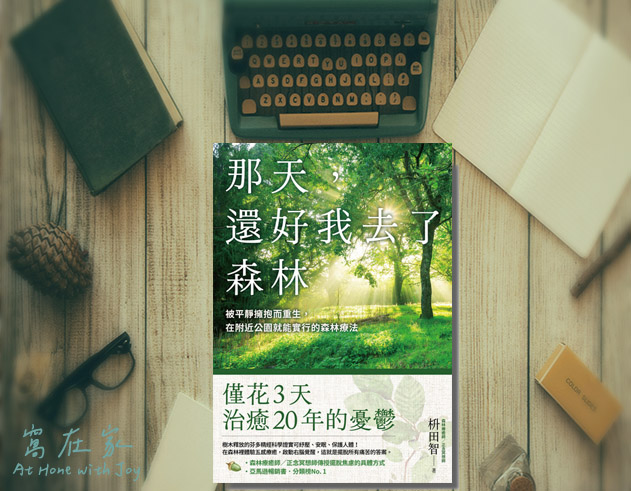

以下三個步驟解釋如何從慣用左腦轉換到右腦,這些步驟如果能在自然環境中練習會更有效果。

1. 感受

不要試圖控制、或取得感受。不用力、不阻擋、不勉强、不壓抑,就只是放鬆接受。

不要去理會因感受升起的想法和情緒,就只是將這些輕輕放下。

不要將意識過度專注在狹小的範圍中,輕鬆地放開來感受。

2. 體內外連動

觀察到身體內的感覺,體會因感受到外界而連動。

同時意識到”身體內感覺”和”身體外世界”,會發現兩著其實是連動的,例如在曠野感受到解放。這即是 “我和世界是一體的”。

這也是所謂的”臨場感”。如果只是看到周遭環境,而沒有覺察內在感受,就和看照片沒有兩樣,也就是缺乏臨場感。

如果內外的連動很微弱,看到美麗的事物也不會感動、吃了美食也沒有感覺,這樣就會覺得人生乏味。

3. 我消失了

腦海中的自我樣貌並不是真實的樣子,它不過是思考在腦中所造出的形象。因為它是一種形象,所以只要停止製造,它就會消失。

有時候看到照片,會驚訝於自己怎麼看起來沒有想像中美好。我們看不到自己,所以除了在鏡子前時,我們都只是在想像自己。那麼如果我們停止想像、停止思考關於自身的樣貌,這個形象就會變得模糊。

臉部似乎是意識的中心,除了這是最個人化的部位外,我認為還有因為主要感官和大腦都在臉的位置。”我”的位置,似乎在雙眼後方和雙耳中間。作者認為,我們在臉部位置會產生一道心理上的牆,用來阻隔外在,形成明確的邊界。

卸下面前的這堵牆,將意識從臉的正前面,後退下沈到身體後,退離自我與世界的邊界,讓世界可以順暢地穿越體內,接受外界。

如同進入忘我心流狀態時一樣,讓身體、自己的樣貌從腦中消失。

關於意識下降的方法,在右腦覺醒 中有介紹一個呼吸練習法,有興趣的朋友歡迎參考。

溶解悲觀

敞開後的意識比封閉的要遼闊許多。這時候,即使有負面情绪,在這遼闊的心理空間中,就會顯得不重要。

因為心中有餘裕可以意識到,其實不用處理這些負面情緒,只要保持寬大的心胸,這些負面情緒在這個空間中就會因微不足道而慢慢溶解。

合一

思考會將合一的整體分離。阿迪亞香提在受苦的力量一書中,詳細敘述了語言、文字將現實切割出分離的個體。

分離的個體不僅孤單、寂寞,還必須追求自我欲求的、排斥自我厭惡的,於是種種痛苦和不安就從此開始。

作者指出,我們只需要減少過度思考,脫掉思考製造的堅硬外殼。利用減法,回歸到原本的樣貌,就能擺脫思考帶來的痛苦。

這本書非常輕薄好讀,可以快速讀完。但請務必記得練習。雖然在日常生活隨時隨地可以做這個停止思考、開始感受的練習,但在自然環境效果更好。我自己實際的練習後,覺得城市中的文字太多,會直接刺激思考。例如看到招牌寫今日特價,腦中會馬上出現”需要”、”太貴”等等的思考。如果處在自然環境中,這種干擾就會少很多,馬上就能感受到心安靜下來。請大家務必試試。

延伸閱讀:對本書有興趣的朋友,推薦大家閱讀【停止你的內在戰爭】。這本書提到對於外在世界,努力和紀律往往有不錯的效果。但內在療癒和改變,則需要耐心和溫柔。我覺得這和左右腦的感覺非常接近。

發佈留言