哈囉大家好,歡迎一起來窩在家。

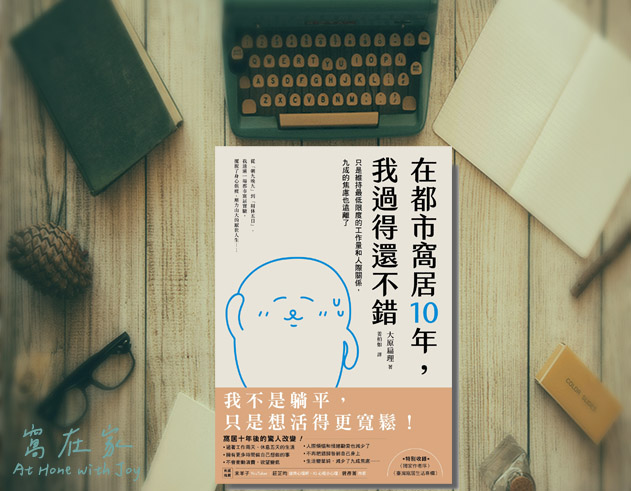

今天要分享的心得,是大原扁理移居臺灣後的著作【在都市窩居10年,我過得還不錯】。這位作家在前一本書【才不是魯蛇】中,詳述了他的隱居生活。簡單說,就是用很低的生活需求,換取自己時間運用上的自由。

本書則著重在談論焦慮。作者提出,做自己如果不相容於社會、不被認可和接受,就會產生焦慮。這時候,很重要的一點是認清,焦慮的來源是外界強加於自身的規定和期待。釐清問題不是出在自己身上,下一步便是讓自己離開這個造成焦慮的環境,並創造較少焦慮的自我世界。我覺得這樣的說法迥異與市面上其他談論焦慮的書籍。有興趣知道細節的朋友,不妨把這本書找來閱讀。以下是一些心得筆記囉。

守護自己的世界

人生是自己的,過得好壞,都是自己在承受。 光是這一點,就能看出對自己人生負起責任的重要。

如果能放下期待某個人、事會讓你人生翻轉的倚賴心,也就不必承擔他人施加於自己的預定角色和期望。換言之,就是因為有求於他人,所以只好改變、壓抑自己去符合他人的期待。

例如兒時的我們,必須遵守父母的種種規定,好獲得生存所需的支援。長大後的我們依舊是為了生存,而遵守社會和公司的規範。 但如果我們能縮小對他人的依賴和期望, 也就能減少必須符合的規範。

當我無求於你,就不必成為你喜歡的樣子,而是可以自由地,做我想做的事。

那麼,是否為了其實不重要、不需的欲求,讓自己多背負了許多他人的規定,就是需要好好檢視、思考的事了。

例如我自己到了這個年紀,經常被問的問題是:你買房了嗎?

首先,購屋這個社會價值觀,要是我選擇遵守的話,能给我的是成功的形象。其次,我還必須遵守公司和客戶的規範,才能買下自己的房子。

但成功的形象和自有房子,對我而言並不重要。所以我就不必接受社會的價值觀,也不必接受客戶和公司的規範。

篩選對自己而言重要的,是非常重要的。因此,我們要守護好自己的世界,不要讓他人和社會的價值觀,輕易地進入自我世界。不僅讓我們為了不重要的事物,付出自我和時間做為代價,更帶来了種種焦慮。

焦慮就是擔心自己做不到。 如果能看穿這件事根本不重要,沒必要,也就不用焦慮做不到了。

無視自我否定

焦慮來自於擔心自己做不到,因此大部分的書都會圍繞在建立自信來消除焦慮。在本書中,作者首先指出,焦慮源自於求生本能,所以有焦慮很正常,不必為了排除焦慮而焦慮。

其次,與其努力提高自我認同,建立起一個自信的信念和形像,一不小心還會落入自大的陷阱, 不如單純停止自我否定就好。

我很喜歡Adyashanti在【Experience no self】課程中,教大家的一個練習:停止給一切事物評斷和意義。簡單說,事情就是事情,我們太習慣去評斷它好壞,或加諸一堆意義於其上,結果就是我們忙著改正壞的並留住好的。但不論是哪一樣,都是在對抗現實。求而不得和得到後失去,都是受苦的來源。

長久以來,我自己也是所謂“正面思考”、“正向心理”的忠實跟隨者。直到我筋疲力竭,放棄對念頭的評斷和控制,我才發現自由。

不論是自我認同還是自我否定,都是自我。自信和自卑一樣需要努力維護。當然硬要選一個的話,自我認同和自信的人生,的確會快樂很多。但自由,在於不必成為一個自信的人,也不受自卑的奴役和騷擾。不用努力去維持某個形象的自我,才能放鬆享受生活。

我想怎麼活?

其實每個人都知道自己想做什麼,想過什麼生活,只是因種種擔憂焦慮而命令自己轉向或踩煞車。

在【不再內耗的自我對話】一書中,心理師建議, 一次做一件事來擺脫焦慮。與其任思緒空轉越想越痛苦,不如做眼前可以做到的一件事, 然後是下一件。專注在做,就能把思緒導向到處理事物。

擔心焦慮,時間會流逝。放手一搏,專注在做好一件事,時間也一樣流逝。人生的面貌和滋味就是時間的總合。想把人生過成充滿焦慮的思緒,還是用行動、試錯和修正渡過人生,請自行思考後選擇。

重要的是做出抉擇,而不是被無意識的習慣和信念牽著走。這樣就是活出自己的人生。值得注意的是,抉擇隨時在進行,不會終身不變。隨著年紀、環境改變,自我也會改變。需要隨時審視當下的自己,做出適合當下的選擇。

發佈留言